Publié le 16 octobre 2025

**English follows**

Le concours photo « Le monde en détails à travers l’objectif » est une initiative du comité étudiant qui vise à mettre en lumière les projets de la communauté étudiante d’EcotoQ, non pas par des mots, mais à travers des images. Les votes pour cette troisième édition du concours sont maintenant ouverts !

The photo contest “The world in detail through the lens” is an initiative of the student committee that aims to highlight the projects of the EcotoQ student community, not through words, but through images. Voting for this third edition of the contest is now open!

Professeur Quack-stein : spécialiste des plantes aquatiques

Eve Perron-Labonté

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Natif des écosystèmes aquatiques, Professeur Quack-stein étudie les espèces végétales du Québec. Il en a récolté plusieurs dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, et il fait maintenant croitre ces plantes dans les serres à l’UQAM. Le but de la recherche de Professeur Quack-stein est de déterminer quelles espèces sont capables de retirer divers éléments traces métalliques de l’eau ! Professeur Quack-stein s’assure que les plantes sont dans des conditions optimales et que l’eau est changée régulièrement, mais son travail le plus important est le contrôle les insectes ravageurs qui se sont introduits dans la serre! Sur la photo, à gauche de Professeur Quack-stein, on observe du scirpe, de la prêle et de la pontédérie, alors qu’à droite, on voit de la sagittaire, des joncs et du roseau commun. Grâce à son travail acharné, nous connaissons mieux les capacités des plantes à retirer des contaminants métalliques dans des plans d’eau québécois. Merci Professeur Quack-stein !

Sous les rayons du radium : quand les microalgues dévoilent une histoire cachée.

Flavie Desreac

Institut national de la recherche scientique (INRS)

Je me tiens devant une série d’erlenmeyer contenant des cultures de microalgues vertes. Chacun porte le poids d’une expérience complexe : l’étude des effets du radium-226. Cet élément radioactif est naturellement présent dans les sols et eaux. Peu étudié, on se pose la question cruciale de son impact sur les organismes d’eau douce. Mon projet vise à comprendre ses effets aux travers de la toxicité, la bioaccumulation mais aussi les mécanismes intracellulaires de défense ou de stress que ces micro-organismes mettent en place face au radium. Les microalgues, producteur primaire et base des réseaux trophiques aquatiques, sont des sentinelles idéales pour dévoiler l’impact du radium dans l’écosystème. Cette photo présente un moment d’observation presque de méditation devant les microalgues dont je m’occupe depuis presque 3 ans. Derrière la lumière artificielle des chambres de cultures, chaque erlenmeyer devient un témoin du l’impact dangereux du radium mais surtout une source de savoir. En effet, comprendre comment le radium s’accumule et impacte les cellules, c’est ouvrir la voie vers la mise en place de norme pour gérer et protéger l’environnement. Ainsi, cette image n’illustre pas seulement mes expériences de laboratoire : elle donne une voix aux microalgues pour mieux anticiper l’impact jusqu’ici invisible du radium-226.

Catégorie Organisme

Le saumon d’atlantique au grand jour

Marie-Eve Blanchette

Institut national de la recherche scientifique (INRS)

La passe migratoire de la Rivière-à-Mars au Saguneay est le meilleur endroit pour voir un saumon d’atlantique en action. Le passage à niveau permet aux saumons qui arrivent de l’océan de monter le barrage pour frayer. Il est justement possible sur cette photo de voir des saumons en pleine migration.

Porpoise Problems

Sofia Higgs

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Cette photo me rappelle mon premier stage sur le terrain. J’ai eu la chance de collecter des données sur le marsouin commun et d’autres espèces de mammifères marins dans le Saint-Laurent. Le marsouin est une espèce qui est élusif et peu étudié dans le Saint-Laurent. Les problèmes de marsouins, surtout le nombre d’échouages qui a augmenté dans les dernières années m’ont donné un sérieux coup de poing. Ce stage m’a non seulement donné la passion pour la recherche et la conservation des mammifères marins, mais il m’a aussi incité à poursuivre mes études de maîtrise sur le marsouin commun et le béluga du Saint-Laurent. J’ai compris l’urgence de la recherche, et c’est là que j’ai su que ma voie était tracée.

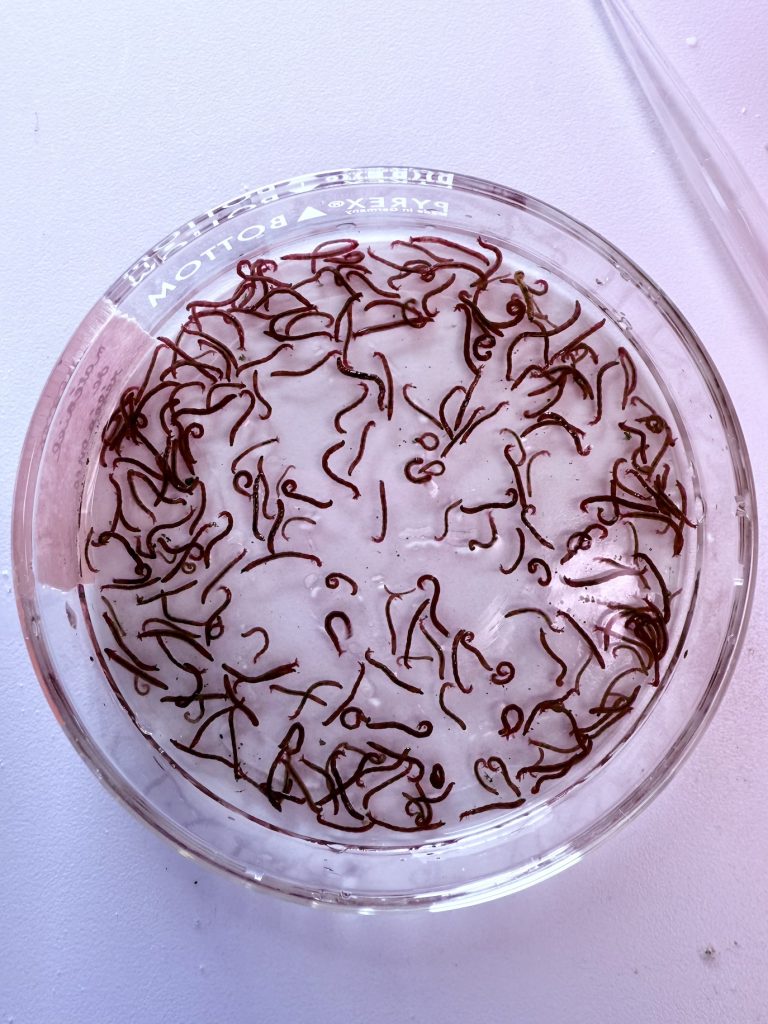

Vers sur verre : science en pétri

Alice Carle

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Dans ce simple disque de verre, s’agite un monde insoupçonné de vers rouges. Ces petits organismes, souvent méconnus car discrets et enfouis dans les sédiments des rivières et des lacs, sont en réalité de précieux alliés pour comprendre et surveiller l’impact des contaminants dans ces milieux fragiles, où de nombreux polluants s’accumulent. Parmi ces polluants, on retrouve le palladium et le platine, des métaux rares provenant notamment des pots catalytiques de nos voitures. Aujourd’hui, leur concentration ne cesse de croître, soulevant des inquiétudes quant à leur impact. Non essentiels à la vie, ils pourraient constituer une menace silencieuse encore mal comprise. Comment évaluer ce risque ? Mon projet vise justement à étudier leurs effets sur les larves que vous voyez se tortiller sur la photo. En laboratoire, sous des conditions strictement contrôlées, j’examine comment ces métaux influencent leur survie et leur croissance, tout en isolant ces effets de tout autre facteur extérieur. Pourquoi elles ? Utilisées comme sentinelles en écotoxicologie, elles transmettent des signaux précieux : leur santé reflète celle des écosystèmes aquatiques et nous alerte sur les perturbations environnementales. À travers cette photo, je propose un regard différent : celui où un petit organisme, méconnu et discret, devient le porte-parole silencieux de nos rivières et du futur de leur biodiversité. Il nous aide aussi à comprendre les effets des contaminants sur notre propre santé, illustrant le principe d’une seule santé qui relie étroitement notre bien-être à celui des écosystèmes dont nous dépendons.Qui aurait cru qu’un simple vers puisse avoir un CV aussi impressionnant ?

Les premiers pas au sein de la colonie, cocon ou poison ?

Mathilde Baranton

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Catégorie Terrain

Comme vous avez de grandes dents madame Myotis!

Kim Couture

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Malgré l’air farouche de celle présente dans la photo, les petites chauves-souris brunes (Myotis lucifugus) sont une espèce de chauve-souris menacée. Après une hécatombe causée par un champignon (Pseudogymnoascus destructans) plus de 90% de sa population a été décimée. Toutefois, ce n’est pas que les champignons qui menacent la vie de ce chiroptère (famille des chauves-souris). Cette espèce est sensible aux changements environnementaux et la contamination par des éléments traces métalliques et des pesticides font partie des pressions sur ce petit animal (moins de 10 cm de long). Les chauves-souris sont très peu étudiées dû, surtout, aux idées préconçues les entourant, alors qu’elles sont essentielles au bon fonctionnement de l’écosystème. Pour éclaircir le rôle des contaminants dans l’avenir de conservation de ce mammifère volant, cette chauve-souris a été attrapée afin de récupérer des poils, un petit bout de peau et du guano (fiente) et, aussi, son poids, la taille de son avant-bras et la présence d’ectoparasites ont été mesurés. En comparaison avec une espèce abondante, la grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus) et plusieurs milieux de vie (agricole, forestier et urbain), nous pourrons établir un portrait complet de la contamination et remédier à la lacune des connaissances sur les chauves-souris. Cela permettra de mieux répondre à leur besoin en matière de conservation et de déterminer si les contaminants, tels que retrouvés dans l’environnement, ont des impacts sur la santé des chauves-souris du Québec.

Aurores boréales au village Inuit de Kangiqsualujjuaq, au Nunavik

Gabriel Bluteau

Université de Montréal

Prise lors d’un échantillonnage de terrain sur la présence de contaminants métalliques dans le Nord, cette photo capture les majestueuses aurores boréales du 1er septembre, visibles depuis la station de recherche nordique du village inuit de Kangiqsualujjuaq, à l’embouchure de la rivière George vers la baie d’Ungava. Ce territoire isolé, aux paysages grandioses parsemés de plans d’eau, de plateaux montagneux et de vallées, abrite une faune et une flore uniques. Pourtant, il demeure vulnérable aux changements climatiques et à la pollution anthropique venue d’ailleurs. Heureusement, les citoyens de Kangiqsualujjuaq s’impliquent activement dans la recherche scientifique et la gestion durable de leur territoire et de ses ressources, favorisant ainsi des échanges précieux entre savoirs traditionnels et connaissances scientifiques.

Téléchargement des données GPS avec assistant

Cassandra Ducharme Martin

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Un matin, au refuge d’oiseaux migrateurs de Calculot de Betchouane, je suis assise dans les berces à télécharger les données GPS qui permettront de relier les déplacements des oiseaux à leur contamination en mercure et en PFAS. Tout près de moi, un macareux, étonnamment peu farouche, tente de s’élancer depuis la roche où je me suis installée. D’ordinaire si craintif, il semblait pourtant inébranlable dans ses habitudes matinales, presque psychorigide dans son rituel du décollage.

Cap sur le biofilm de rivière

Frédérique Warren

Institut national de la recherche scientique (INRS)

Sur cette photo, vous pouvez m’apercevoir en train de braver les eaux tumultueuses de la rivière Saint-Charles dans le seul et unique but de dénicher mon modèle d’étude favori : le biofilm d’eau douce. Aussi farfelu que cela peut paraître, une noble cause se cache derrière cette quête hors du commun. En effet, le territoire québécois regorge de métaux. Or, l’exploitation minière de ces trésors engendre un rejet acide riche en métaux dans les écosystèmes aquatiques et modifie les caractéristiques physico-chimiques du milieu. Face à ce malheureux phénomène, des scientifiques s’interrogent sur les paramètres qui influencent la bioaccumulation des métaux. Pour les aider à naviguer dans ces eaux méconnues, des outils de biosuivi ont alors été développés. Ainsi émergea l’utilisation du biofilm de rivière, tel un phare dans la nuit.

Donc, sur cette photo où j’arbore une pose assumée, j’entreprends en réalité une grande traversée vers mon point d’échantillonnage. En effet, dans le cadre de mon projet, j’utilise des plaques de céramique comme substrat de colonisation pour le biofilm de rivière. Je les ai donc laissées à elles-mêmes sur le lit de la rivière puis, armée de mes drapeaux, j’ai balisé l’endroit en espérant retrouver mes plaques (un jour). Ensuite, équipée de mon sac d’échantillonnage, j’ai prélevé de l’eau de rivière dans le but de quantifier en laboratoire la concentration de mes métaux d’intérêt.

Comme quoi, plusieurs péripéties insoupçonnées se cachent derrière cette photo et que découvrir les secrets que renferme le biofilm n’est pas sans risque.

Marée d’échantillonnage : la nature entre ciel et algues

Mouna Hamrouni

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Après une journée venteuse à la Pointe-au-Père, nous avons pris le temps de récolter les algues avec précaution, coupant chaque thalle à environ 15 cm de sa base pour laisser le crampon solidement accroché au substrat. Cette méthode nous permet de prélever des échantillons représentatifs tout en respectant la vie qui s’y attache. L’échantillonnage s’est déroulé dans une zone d’environ 15 m de diamètre, ce qui nous a permis d’observer et de récolter une belle diversité de formes et de textures, révélant toute la richesse de cet écosystème.

Ces algues seront utilisées dans le cadre de mon projet de recherche pour extraire les alginates et développer des composites biosorbants écologiques, capables de piéger les métaux lourds, les terres rares et d’autres polluants. C’est une manière simple et naturelle de contribuer à la protection de l’environnement. La photo illustre ce moment sur le terrain, un instant où science, innovation et respect de la nature se rencontrent, mettant en valeur le rôle des algues comme véritables sentinelles du Saint-Laurent, entre ciel et eau.

À la pêche sous la glace

Karima Hadria Gondry

Institut national de la recherche scientique (INRS)

Cette photo a été prise en mai, lors d’une sortie sur le terrain proche de Cambridge Bay au Nunavut, durant laquelle nous avons échantillonné du zooplancton. Le filet, que l’on voit ici en train de remonter, a plongé jusqu’à une vingtaine de mètres sous la glace, elle-même faisant 1,70 d’épaisseur à ce moment. La couleur bleutée de la glace sous la tente était extraordinaire. Nous avons récolté beaucoup de copépodes lors de cette pêche, que nous avons rapportés au laboratoire pour y effectuer des tests de toxicité.

Extraction des carottes de glace au milieu de l’océan Arctique canadien

Amandine Greil

Institut national de la recherche scientique (INRS)

Sous la glace de l’Arctique se cache un monde minuscule et pourtant essentiel : le phytoplancton (microalgues) et le zooplancton (copépodes). Pour les récupérer, nous avons extrait des carottes de glace (comme sur la photo). Les copépodes ont été péchés avec un filet et les algues récupérées au bout des carottes. Ces organismes sont à la base de la chaîne alimentaire et nourrissent les poissons qui vont eux même nourrir les plus gros poissons, et les ours, et les humains. Bref, sans eux, pas de vie dans l’océan.

Mon projet de recherche consiste à comprendre comment certains métaux, comme le cuivre, le zinc et le nickel (très à la mode grâce aux batteries de véhicules électriques), peuvent affecter ces communautés fragiles. Car ce qui se retrouve dans nos technologies finit parfois… jusque dans la banquise.

Concrètement, j’expose le phytoplancton et le zooplancton à différentes concentrations de métaux et j’observe leur réaction. Respirent-ils moins bien ? Produisent-ils moins de chlorophylle ? Sont-ils moins nombreux ? Les premiers résultats montrent que certains métaux, surtout le cuivre, sont bien toxiques pour le plancton.

Pourquoi est-ce important ? Parce que l’Arctique, déjà sous pression avec le changement climatique, pourrait subir des stress additionnels à cause de la pollution. Comprendre ces effets, c’est anticiper les impacts sur l’ensemble de l’écosystème.

Au final, j’essaie de répondre à une question simple mais cruciale : les organismes de l’Arctique peuvent-il encaisser encore de nouvelles pressions ?

La vue du nid

Anwyn Neraasen

Université McGill

Un oeuf de goéland argenté dans son nid sur l’île Nottawasaga, dans la Baie Géorgienne (Ontario). Le nid paisible, avec sa vue panoramique du lac, offrait un répit du chaos et des cris des milliers de goélands qui nous entouraient sur l’île. Pour moi, cette image capte parfaitement le contraste entre nos idées stéréotypées des goélands et la beauté qu’on peut apprécier chez ces oiseaux en travaillant parmi eux. J’ai pris cette photo lors de ma recherche en terrain ce printemps, quand je visitais des colonies de goélands argentés afin de ramasser leurs œufs. Pour l’étude de l’écotoxicologie chez la faune aviaire, les œufs offrent aux chercheurs une opportunité unique : de pouvoir étudier les effets des polluants nocifs sur les oiseaux sauvages lors des étapes sensibles du début de la vie, de leurs mécanismes moléculaires jusqu’à leurs effets au niveau de l’organisme. Ces découvertes contribuent à approfondir notre compréhension des impacts des polluants sur les oiseaux sauvages, et nous permettant ainsi de mieux protéger la faune aviaire de leurs effets nocifs. Dans le cadre de mon projet, les œufs que j’ai ramassés sur l’île Nottawasaga serviront à étudier l’influence des facteurs génétiques sur les différences en sensibilité aux dioxines entre les goélands argentés provenant de différentes populations de l’est du Canada.

Quand la fête laisse des traces dans l’air

Katia Iatariene

Université de Montréal

Derrière la beauté éphémère des feux d’artifice, cette photo met en lumière un aspect souvent invisible : l’impact de ces événements sur la qualité de l’air. Le dispositif d’échantillonnage recueille les particules fines et ultrafines émises, afin de mieux comprendre leur composition et leurs effets potentiels sur l’environnement et la santé.